|

主催 みよし防災プロジェクト三次市総務部・危機管理課・危機管理係

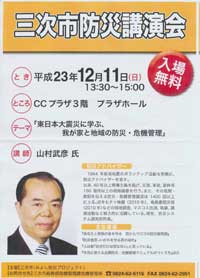

12月11日(日) CCプラザ

ご存知でしたか? とても良い講演会でした。テーマは、

『東日本大震災に学ぶ、我が家と地域の防災・危機管理』

3.11の大災害を振り返り今までの常識が通用しない災害にどう向き合うかや、

被害を減らす考え方を分かりやすく力強く話されました。

防災よりも減災。 三次市の広報11月号に案内されていました。

認知症セミナーを開いた、ぺぺらホールにも パンフレットが置いてありました。

あんどう眼科でもパンフレットを貼ったり コピーをお配りもしていました。

当日は、市の職員や消防関係などの関係者40人?、一般人20人?合計約60人で、

聴衆が少なくてさみしかった。講師は、災害の現場研究を47年続けている

防災システム研究で著名な山村武彦先生。

聞くだけでなくポイントをメモしてください。メモを整理して人に話をしてください。

一人から十人百人と広げてくださいと話された。

このふれあい新聞で千人に広げたいですね。

まず大切なことは、防災のために役立つ情報収集と情報活用が両方できる能力を

上げること。情報収集として防災の知恵を知り、みなさんが共有する機会になる

講演会です。もっと集まってくれると良いのですが、少ないのはもったいないなと

思いますと。先生も無念ですね。昭和39年新潟地震の翌日、現場に入りショックを

受けて以来の現場主義。全体を把握するために現場に行く。

報道されるのは一部だけです。真実と教訓は、現場にある。

津波が来ると判断した時に、どう反応したか? 非常時、有事とスイッチを

入れ変えられたかで運命が分かれた!!

(1)逃げてください!!茨城県大洗町では町長が防災無線で叫ぶ。

避難命令と住民は理解し素早く逃げた。

(2)岩手県では小学校の4階屋上に逃げようとした時、山寄りにあった

中学校の生徒たちが高台を目指して走っていた。先生に非常時スイッチが入り、

児童を高台へ逃がす。間一髪で全員無事。海を見ると学校は津波の中。

釜石市の学校では5年前から群馬大学の片田敏孝教授らと“自ら奇跡を生む力”を

養う教育活動を続けていたと20日のNHKニュース9で紹介していました。

てんでんこの教え、てんでばらばらになっても早く高台に逃げろと言うことですね。

最初の避難者になる事が大切。 公助、自助、共助と言われるが、近所同士で

助け合う近所が大切と力説された。

(山村武彦著 宝島社定価1200円+税)

阪神淡路大震災では、圧死が88%死者の96%は平均で14分以内に死亡。

助けられた3万5千人の77%が近所の人に助けられた。近助の力ですね。

三次町では、空き家が多くなり取り壊し家屋が目立ちます。町が壊れていきます。

近助の力をつけたいですね。

エキスパートエラー;専門家は間違えないと思い込む。

多数派同調バイアス;皆で渡れば怖くない。楽観的無防備;都合よく解釈し

不都合な真実を無視しがち。

集団依存;結束を乱すことを強く恐れる心理。

正常性バイアス;思い込みにより頭が非常事態であるという認識に切り替わらない。

認知的不協和 地震に弱い家に住んでいる。地震対策のお金がない。

めったに震度6など強い地震は来ないと言い訳をして心のバランスを取る。

などを紹介された。11月21日震度5弱地震時の判断の仕方に思い当りますね。。

『人は皆・・・』の本に詳しく災害時の心理を6年前に書かれていました。

ぜひお読みください。

|